Das Projekt: „Archäo-Survey Hochberg“ – Eine Woche Prospektion unter erschwerten Bedingungen in der Fränkischen Alb

Das Projekt: „Archäo-Survey Hochberg“ – Eine Woche Prospektion unter erschwerten Bedingungen in der Fränkischen Alb

Die Erforschung spät- und endneolithischer Siedlungen (Mitte 4 Jt. bis Ende 3. Jt. v. Chr.) ist aufgrund der seltenen Befunde dieses Zeitraums schwierig. Im Rahmen eines Dissertationsprojekts versucht Franziska Wanka neue Erkenntnisse zum Thema „Mobilität, Residenzmuster, Bevölkerungsdichte. Der Zeitraum von 4000 – 2500 v. Chr. im östlichen Süddeutschland“ zu erzielen. Ein Ansatz besteht in der Überprüfung von Fundmeldungen im Gelände.

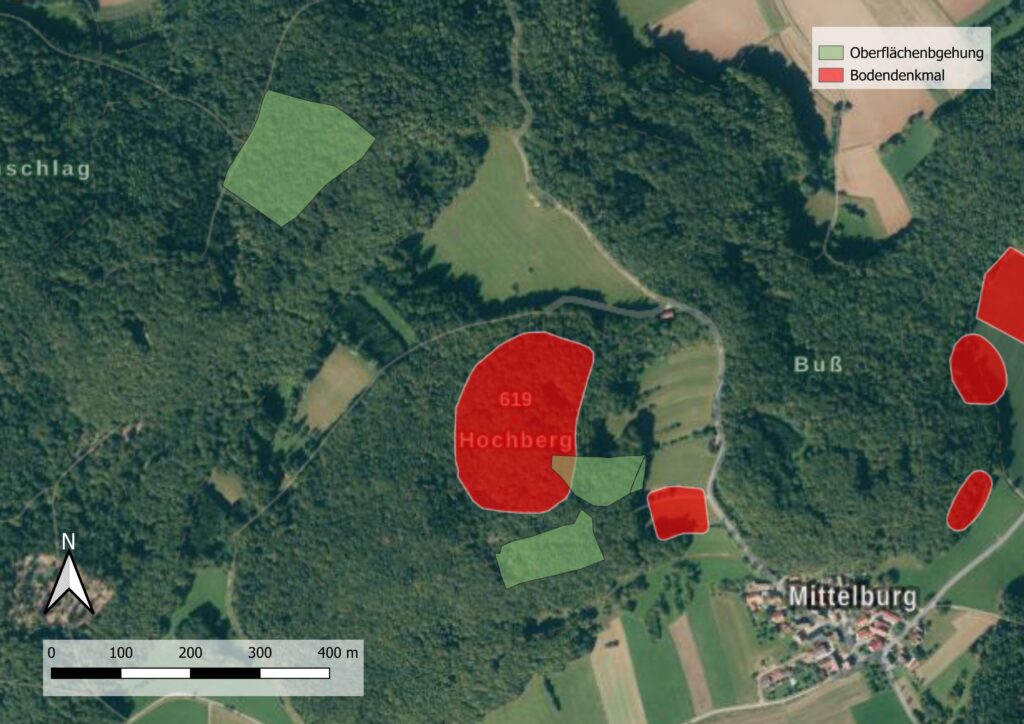

Als geeigneter Fundplatz wurde der Hochberg bei Mitteldorf, Gemeinde Pommelsbrunn (Denkmalnummer: D-5-6535-0012) auf ca. 600 m NN identifiziert.

Hintergrundkarte: © Bayerische Vermessungsverwaltung, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022). Datenquelle: Geoportal Bayern www.geoportal.bayern.de. Bearbeitet. F. Wanka.

Der Hochberg und seine Umgebung sind schon seit den 1980ern als archäologischer Fundplatz bekannt und wurde seitdem archäologisch vom ehemaligen Heimatpfleger Werner Sörgel und seiner Frau untersucht. Es liegen Funde aus dem Spät- und Endneolithikum vor, besonders aus der Chamer Kultur und der Schnurkeramik. Die meisten Funde befinden sich im Museum Urzeitbahnhof in Pommelsbrunn und in der NHG in Nürnberg. Dabei handelt es sich um Keramik mit Schnurverzierungen, Tupfenleisten oder feiner Besenstrichverzierung. Aber auch Steinwerkzeuge wie ein partiell geschliffenes trapezförmiges Steinbeil, ein Flachbeil oder einige Klingen wurden auf dem Hochberg gefunden.

Das Problem: ein Teil des relevanten Geländes liegt im Wald oder in Waldnähe und ist insgesamt vergleichsweise hügelig. In diesem Terrain sind Vermessungsarbeiten mit dem DGPS aufgrund der nötigen Sichtverbindungen bzw. Verbindungen zu Satelliten schwierig. Meist ist dies nur in den laub-losen Jahreszeiten möglich. Andererseits ist freie Sicht auf den Boden ggf. durch abgeworfenes Laub oder Nadeln beschränkt. Da aber die Siedlungen des relevanten Zeitraums bevorzugt in diesem Gelände angelegt worden zu sein scheinen, wurde beschlossen, eine Prospektion zu versuchen.

Dank einer Förderung durch den Sonderfonds für Wissenschaftliches Arbeiten an der FAU konnten auch bis zu acht Studierende mithelfen und teilweise erste Geländeerfahrung gewinnen.

Aus verschiedener Gründen fand die Geländemaßnahme in der Woche vom 17.2. bis zum 21.2.2025 statt. Für Geländebegehungen sind die Wetter- und Sichtbedingungen entscheidend. Leider spielte das Wetter nicht mit: es lag Schnee und der Boden war gefroren. Somit war abzusehen, dass es keine einfache Oberflächenbegehung werden sollte.

Geplant war die Oberflächenbegehung auf drei verschiedenen Flächen. Die erste Fläche, die angefahren wurde, konnte auf Grund von Frost und einer Steigung erst gar nicht mit dem Auto erreicht werden. Bei den anderen war der Zugang möglich. Das Auto wurde in der Nähe von Mittelburg geparkt, die Ausrüstung geschultert und eine fünf-minütige Wanderung zur zweiten Fläche auf sich genommen. Diese Fläche stellte sich als gut bearbeitbar heraus, da sie am Südhang des Hochbergs liegt und so den ganzen Tag Sonnenlicht abbekam. Die dritte Fläche sah zunächst vielversprechend aus, die schattige Lage verhinderte jedoch das ausreichende Abtauen des Schnees. So musste auf Grund der Situation und den kalten Temperaturen (-7° bis 1°C) der eigentliche Plan etwas geändert werden.

Die ersten Tage wurden den Studierenden die Arbeit mit dem Tachymeter und mit dem DGPS beigebracht. Sie lernten verschiedene Funktionen des Tachymeters kennen und insbesondere, wie man im Wald Quadrate für eine Oberflächenbegehung aussteckt, was nicht immer leicht war wegen der Bäume, die teilweise im Weg standen. So wurde die ersten drei Tage alles für eine mögliche Oberflächenbegehung vorbereitet, mit der Hoffnung, dass die Temperaturen steigen und der Schnee und Frost verschwinden. Unglücklicherweise wurde es nur langsam wärmer.

Um am letzten Tag eine Oberflächenbegehung zu ermöglichen, wurde am Tag davor das Laub, welches nicht mehr gefroren war aus insgesamt sieben Quadraten entfernt. Die Hoffnung war, dass das darunter liegende gefrorene Laub bis zum nächsten Tag auftaut und so in diesen Quadraten eine Oberflächenbegehung möglich ist. Dies war der Fall und so konnte in den sieben 7×7 m Quadraten gearbeitet werden.

Auch wenn das Projekt aus wissenschaftlicher Sicht wenig erfolgreich war und keine Funde der gesuchten archäologischen Kulturen entdeckt werden konnten, haben die Studierenden neue Erfahrungen und Fertigkeiten in der Archäologie sammeln können. Geduld und wiederholte Begehungen derselben Flächen sind nötig, um Fundplätze des Spät- und Endneolithikums zu finden.

F. Wanka